一つの物語を思い出しました。

Shel Silversteinという方が書いた「The Giving Tree」という本です。

一本のりんごの木と一人の男の子のお話です。

それが物語の始まりで、そして終わりです。

一つの舞台が絵本になったかのようです。

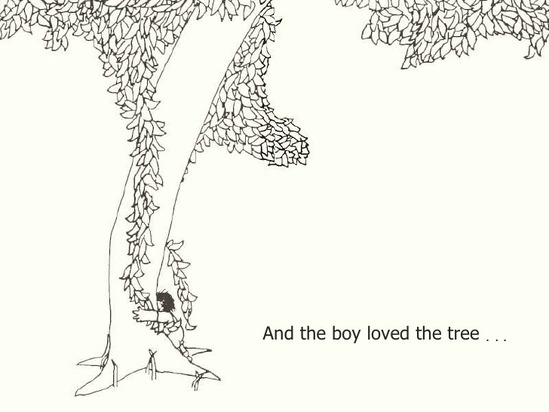

りんごの木はある男の子と大の仲良しでした。

男の子はりんごの木に登ったり、枝にぶら下がったり、

りんごを食べたりして木と遊んで過ごしていました。

りんごの木はその子が大好きで、その子もりんごの木が大好きでした。

男の子はやがて成長し、りんごの木と遊ばなくなります。

りんごの木はとても寂しくなりました。

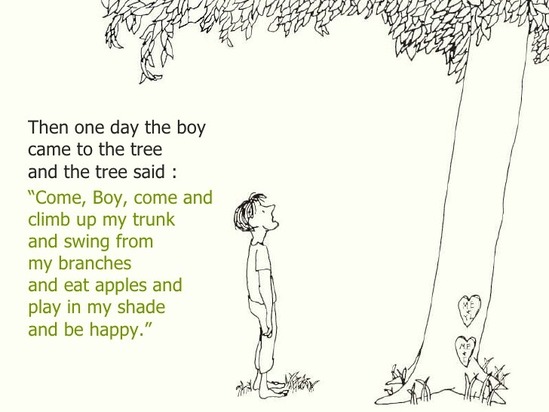

ある日、成長した男の子がりんごの木に会いにやってきます。

りんごの木はとても嬉しくて「遊んでいきなよ」と声をかけます。

でも青年になった男の子はもう遊びには興味がありません。

「お金が欲しいんだ」

青年は言います。

りんごの木はそれならりんごの実をもいでそれを売ってお金にすればいいと答えます。

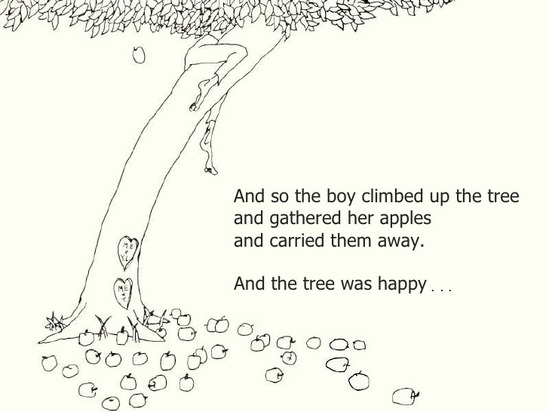

青年は言われた通り、りんごの実を全てもぎ取って持っていってしまいます。

それでも木は嬉しかったのです。

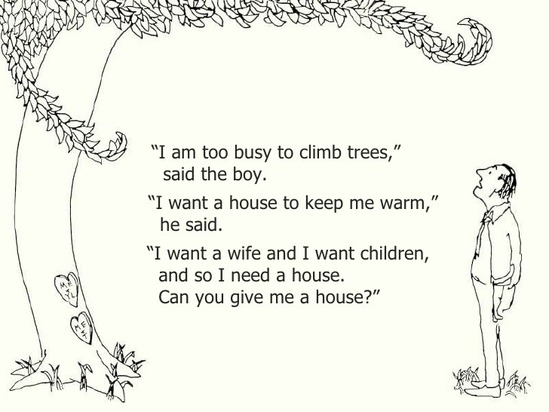

青年は大人になり家庭を持ちたくなります。

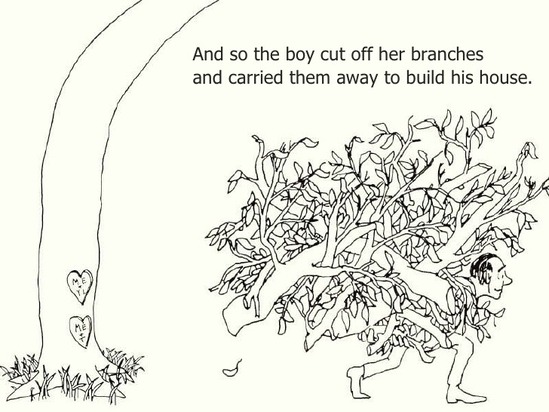

「家が欲しいんだ」

大人になった青年は言います。

木はそれなら枝を切って家を建てればいいと答えます。

大人になった青年は言われたとおりに枝を全て切ってもって行ってしまいます。

それでも木は幸せでした。

更に時が経ち、壮年期を迎えた青年は遠くへ行きたくなります。

「船が欲しいんだ」

かつての青年は言いいます。

木はそれらなら幹を切って船を作ればいいと答えます。

かつての青年は言われたとおりに幹を切って船を造り、遠くに行ってしまいます。

それでも木は満足でした。

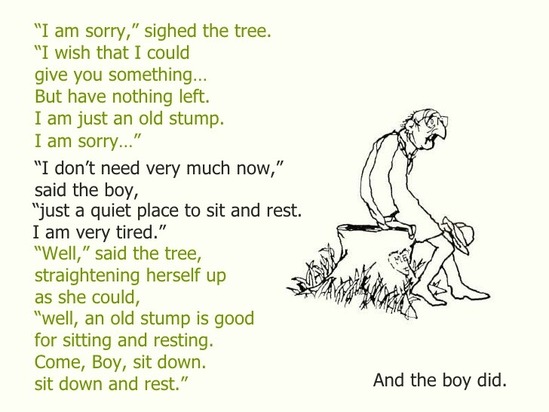

更に長い年月が過ぎ、すっかり老人になったかつての子供はまた木のもとに帰ってきます。

でも、木にはもう何もあげられるものが残っていません。

木は自分にはもう何もないとことを告げます。

老人は言います。

「もう欲しいものはないんだ。ただ、座って休む場所があればいい」

木はそれならと精一杯に背筋を伸ばし、残った自分である切り株に座って休みなさいと言います。

老人はそれにしたがって座ります。

木はとてもと嬉しくなります。

ストーリーはこれだけです。

ここから何を読み取るのかは読者に託されているのでしょう。

見返りを求めない無償の愛でしょうか?

与えることの喜びでしょうか?

求め続ける人間のエゴでしょうか?

或いはそれ以外の何かでしょうか・・・?

作者は何も語りません。

一つの物語を見せるだけです。